2024.02.18

食品のブランド寿命が短くなっている理由と対策|食品在庫処分

食品ブランドの寿命が短くなっている理由と、対策

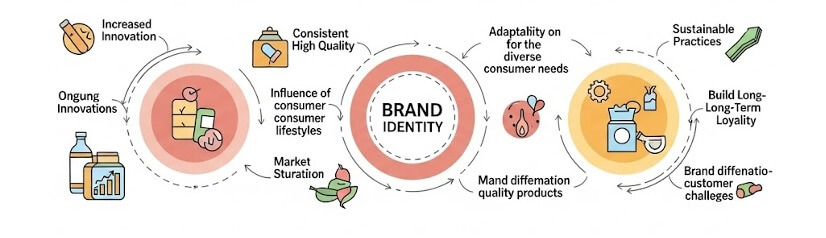

近年、食品ブランドの寿命が短くなっている背景には、健康志向やライフスタイルの多様化、SNSによる“映え”重視の購買行動が急増したことが挙げられます。特に若年層では、味や品質よりも話題性・トレンド性が重視される傾向が強く、一時的なヒットに終わりやすい状況です。加えて、D2Cブランドやスタートアップの増加により市場は飽和し、差別化が難しくなっているのも寿命短縮の要因です。

市場自体はどうなってるか?拡大しているか?縮小しているか?

日本の食品市場の売上高は、近年大きな変化を遂げています。特に新型コロナウイルスの影響を大きく受けた2020年〜2021年には、外食産業を中心に大幅な減少が見られました。たとえば、外食市場は2019年の約26兆円から2020年には18兆円台へと急減。しかし、感染症の落ち着きとともに人々の外食機会も戻りつつあり、2023年には約24兆円規模まで回復しています。

一方、家庭用の加工食品市場(メーカー出荷ベース)は、2020年以降の「巣ごもり需要」で一時的に伸びましたが、2022年には一転して前年比97%まで縮小。しかし2023年には価格上昇の影響もあり、金額ベースで約31兆円に回復し、今後も緩やかな拡大が見込まれています。

全体として、日本の食品市場は成熟市場であるものの、近年は物価上昇・健康志向・オーガニック志向の高まりといった新たな消費行動の変化に支えられ、金額ベースでは成長傾向にあります。ただし、数量ベースでは横ばいまたは減少傾向にあるため、実質的な成長には商品価値の向上やブランド戦略の再構築が不可欠です。

将来的には、国内人口の減少に伴う市場の縮小リスクがある一方で、高齢者向け商品や高付加価値食品、機能性食品の分野においては、新たな成長機会が期待されています。また、インバウンド需要や輸出の強化も、日本の食品業界にとって重要な成長要因となるでしょう。

食品ブランドの寿命が短くなっている理由

1. 市場の飽和と新規参入の急増

・クラウドファンディングやD2Cによって、小ロット・短納期で食品ブランドが簡単に立ち上げ可能に。

・健康食品、グルテンフリー、ヴィーガンなど多様化が進む一方、消費者の記憶に残りにくい傾向に。

2. トレンド消費の加速

・インスタやTikTokを中心に“映える”食品が注目されるが、話題性重視でブームが短命。例えば韓国スイーツやカラフルなドリンクなど、一過性のヒットで終わるケースが多い。

・ブームは定期的に訪れるもの。ココナッツオイルは、スーパーフードとして2015年に流行。モデルのミランダ・カーが愛用しているという情報や、認知症予防効果がメディアで取り上げられたことが、ブームを後押しし日本中にココナッツオイルは溢れ、コンビニ、スーパーと売り場にココナッツオイルが並びました。しかし、その効果については、過剰な期待や誤解も生まれ、消費者庁から景品表示法違反を指摘される事態にも発展。弊社でもココナッツオイルの在庫処分を担当させていただきましたし、弊社自身もスーパーフードのサプリメントを3種類発売し中部大手ドラッグストアの500店舗に陳列されましたが、ブームが終わり返品で6割が売れ残りました。ブームを確信してからの製造は、振り返るとタイミングが遅かったと苦い経験をしました。スーパーフード以外にもプロテイン、炭とブーム経験しましたが、沢山のメーカーがあっという間に店頭の棚や通販で類似商品を発売し市場は供給過多になるのを見てきました。

3. 商品力よりプロモーション偏重の傾向

・味や栄養価よりも、パッケージやSNSプロモーションが先行。

・実食後の満足度が低いと、継続購入にはつながらず、ブランド離れが加速。

4. 新商品の投入頻度が高すぎる

・コンビニやスーパーでは、数週間ごとに新商品が入れ替わるため、定番化が困難。

・結果として、育てる前に消える「一発屋食品」が多発。

5. ブランドの軸や理念が曖昧

・健康・オーガニック・サステナブルなどを掲げつつも、中身がともなわないブランドが増加。

・消費者との信頼構築ができず、短期離脱が起こりやすい。

ブランド寿命を延ばすための5つの対策

1. 品質と安全性・成分の裏付けを重視した商品開発

・味・原料・栄養価へのこだわりや、アレルゲン対応など信頼性の高い商品づくりを徹底。

・例:カルビーは研究開発に注力し、素材・製法に明確な強みを持つことでロングセラーを多数輩出。

2. ブランド哲学・ストーリーの明確化と発信

・企業の思いや理念、生産者との関係性、地域素材へのこだわりなど、共感を呼ぶ背景を発信。

・例:久原本家の「茅乃舎」は“素材と丁寧な製法”を一貫して伝え、ファン層を形成。

3. リピート購入を前提とした導線設計

・サブスクモデル、定期便、店舗とECの連携で継続利用を促す。

・例:GREEN SPOON(冷凍スムージー)はパーソナル診断と定期配送で顧客の健康習慣に寄り添う。

4. 顧客とのコミュニケーションを重視したブランド運営

・レシピ提案、ユーザー参加型キャンペーン、購入後のストーリー発信などでエンゲージメントを強化。

・例:無印良品の食品シリーズはSNSで生活に根ざした活用法を共有し、自然なファン化を促進。

5. 短期バズより「生活価値」を重視した設計

・華やかさよりも“日常に定着する味”や“安心して食べられる”ことを価値として打ち出す。

・ブランド世界観・商品設計に一貫性を持たせ、飽きられない設計が重要。

ブランド寿命を維持している食品ブランドの一例

カルビー

長年にわたり高品質なスナック菓子を提供し、革新と素材のこだわりで消費者から信頼と愛情を獲得。市場の変化に対応しつつ、親しまれる味と安心感が継続しています。

キユーピー

家庭の定番調味料として長い歴史を持ち、安全性と品質管理に徹底し、シンプルで親しみやすいブランドイメージを維持。多彩な商品展開で幅広い支持を得ています。

明治

長い歴史と革新的な商品開発を重ね、安心・安全な乳製品や菓子を提供。世代を超えて信頼されるブランドとして信頼感と親しみやすさを持ち続けています。

日清食品

インスタントラーメンの先駆者として、常に新商品や改良を続け、グローバル展開で多くの消費者に愛される。品質と味へのこだわりで長期的に支持されています。

ヤマザキパン

家庭から外食まで幅広く支持されるパンブランド。常に新しい味と品質向上を追求し、親しみやすさと信頼性の高さで長年愛されるブランドを築いています。

無印良品(食品)

シンプルで安心感のある商品を提供し、健康志向や自然志向に応えるラインナップ。頃合いの良さと品質の確かさを両立して、世代を超えて支持されています。

久原本家(茅乃舎)

自然素材にこだわっただしや調味料で、高品質と安心感を追求。伝統的な手法と現代の健康志向を融合し、多くの料理愛好者に長く親しまれています。

紀文食品

練り製品や豆腐を中心に、安全と品質を追求し続ける。健康志向や食の安心感に応え、家庭から贈答まで幅広く支持される信頼のブランドです。

にんべん

高品質なかつお節とだしを提供し、伝統的な技術と自然素材にこだわる。和食文化を支え、長期間にわたり食卓に欠かせない信頼されるブランドです。

成城石井(PB含む)

高級志向の品揃えと独自の食品開発で差別化。品質と安全性にこだわり、都市型の高級感と親しみやすさを併せ持ち、多くの支持者を獲得し続けています。

まとめ

食品ブランドが短命に終わる背景には、話題性やスピード重視の消費行動”と“ブランド軸の不明確さ”があります。一方で、長寿ブランドは「品質」×「信頼」×「継続的な価値提供」を地道に実践しています。

トレンドに流されず、生活に根ざしたブランド運営こそが、長く愛される鍵です。

食品の在庫処分をしたい場合は、食品在庫処分サービスを活用ください。

https://beaus.net/retail/

CATEGORY

- インフルエンサーマーケティング (6)

- インフルエンサー図鑑|Instagram (66)

- インフルエンサー図鑑|tiktok (3)

- インフルエンサー図鑑|Youtuber (1)

- マーケティング (11)

- 化粧品在庫処分 (9)

- 医師図鑑|Instagram (11)

- 専門家図鑑|Instagram (29)

- 雑貨在庫処分 (1)

- 食品在庫処分 (6)

人気記事

サービスに関するお問い合わせ

※資料請求だけでもお気軽にお問い合わせください。

専門家リスト

専門家リスト 専門家活用紹介資料

専門家活用紹介資料 在庫処分紹介資料

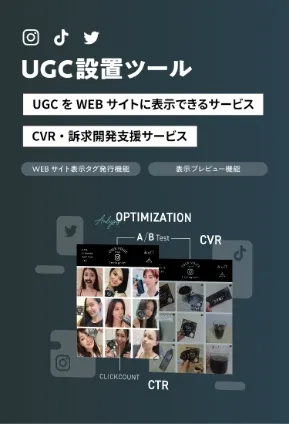

在庫処分紹介資料 UGC設置ツール

UGC設置ツール インフルエンサー

インフルエンサー

キャスティング インフルエンサー

インフルエンサー

ギフティング